Politiker fordern Pyro-Verbot und Gesichtserkennung angesichts der «Bedrohung der inneren Sicherheit»

Nach der gewalttätigen Palästina-Demonstration in Bern präsentieren rechtsbürgerliche Sicherheitspolitiker diverse Vorschläge für Gesetzesverschärfungen. Ein Rechtsexperte ordnet ein.

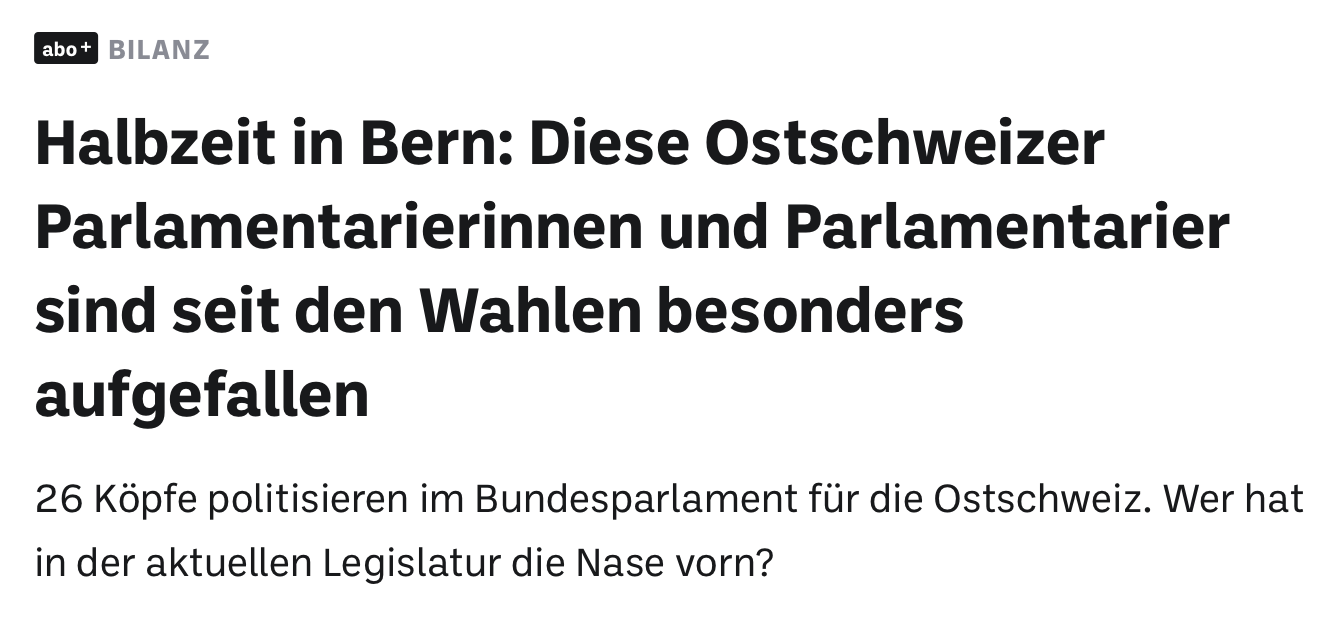

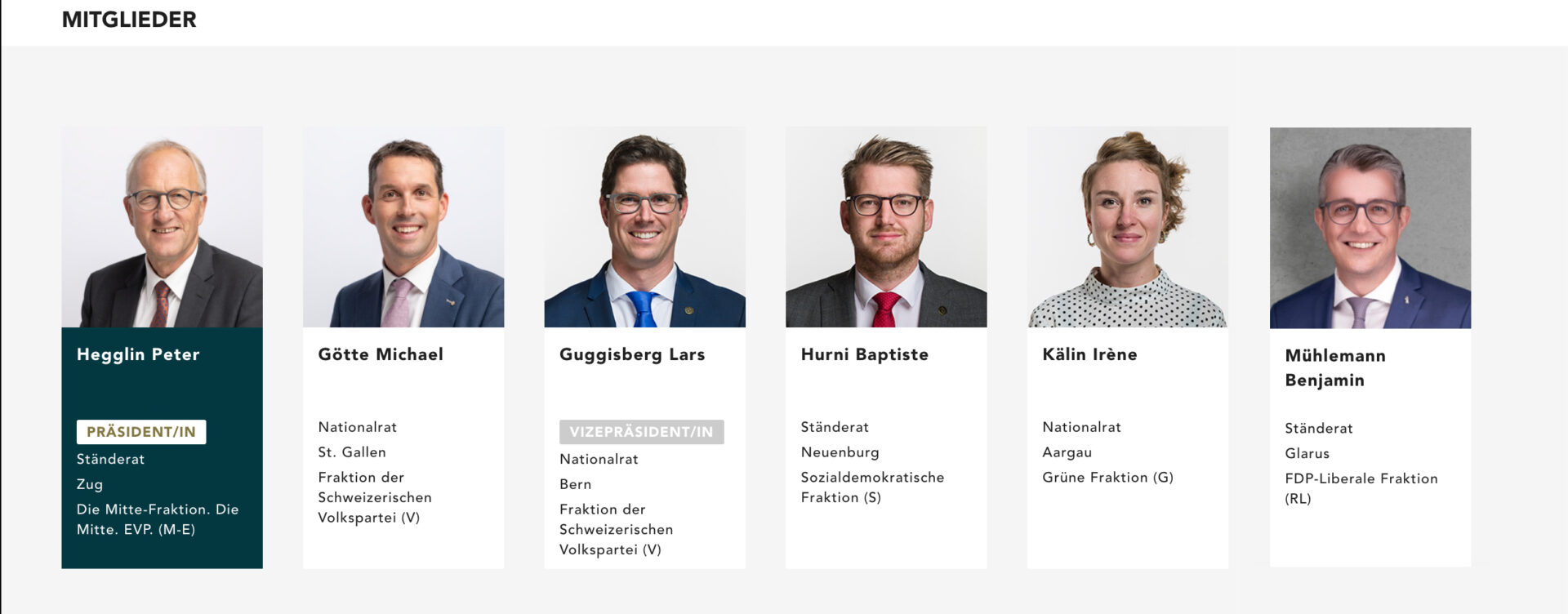

Pyro-Verbot, Freiheitsstrafen, Gesichtserkennung: Im Nachgang zur eskalierten Gaza-Demonstration in Bern fordern bürgerliche Parlamentsmitglieder an einer Medienorientierung der Vereinigung «Allianz Sicherheit Schweiz» nationales Handeln «gegen Gewaltextremismus». Eine Arbeitsgruppe hat am Donnerstag ihr Massnahmenpaket vorgestellt.

Die Krawalle in Bern hätten auf «drastische Weise die Bedrohung der inneren Sicherheit aufgezeigt», so Berns ehemaliger Sicherheitsdirektor und jetziger Nationalrat Reto Nause (Mitte). Knapp drei Wochen nach der gewalttätigen Palästina-Demo präsentierten bürgerliche Sicherheitspolitiker nicht weniger als acht Gesetzesverschärfungen. Sollten die Vorschläge in den Räten durchkommen – und daran zweifeln die Mitglieder der Arbeitsgruppe nicht –, wäre es die «umfassendste Reform des Schweizer Strafrechts der letzten Jahrzehnte», so Nause.

Massnahmen richten sich gegen Linksextreme

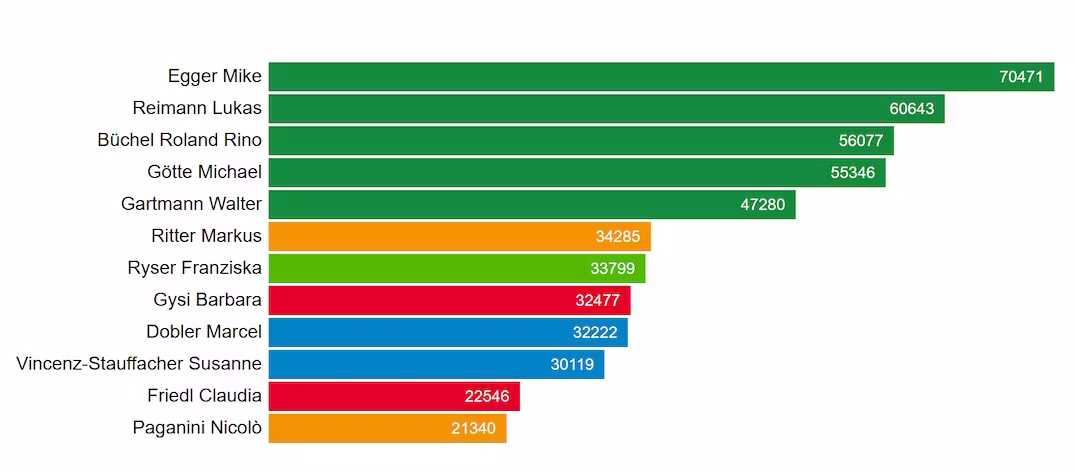

Die vorgeschlagenen Massnahmen richten sich vor allem gegen Linksextreme: «2024 artete rund ein Viertel der linksextremen Kundgebungen in Gewalt aus», so Nause. Dies zeigten die Zahlen des Nachrichtendienstes. «Leider kommt es trotz Festnahmen selten zu Verurteilungen.» Mit den folgenden Gesetzesänderungen will die parlamentarische Arbeitsgruppe dies ändern.

Mitführen von Böllern und Schutzmasken soll künftig bestraft werden

Der Berner Ständerat Werner Salzmann (SVP) kritisiert, dass das Mitführen von gefährlichen und «offensichtlich auf Krawall ausgerichteten Gegenständen» bislang nicht verboten sei. Eine Gesetzesverschärfung soll dies künftig ändern. «Wer einen Helm und eine Taucherbrille, Schlagstöcke, Böller, Pyrotechnik oder Laser an eine Demonstration mitnimmt, hat wohl kaum friedliche Absichten», sagt Salzmann. Zudem soll das Gesetz in Zukunft einen Unterschied zwischen Teilnehmenden und «Rädelsführern» machen, mit dem Ziel, Personen mit einer «Führungs- oder Koordinationsfunktion» künftig härter zu bestrafen.

Härtere Strafen bei Attacken auf Polizei

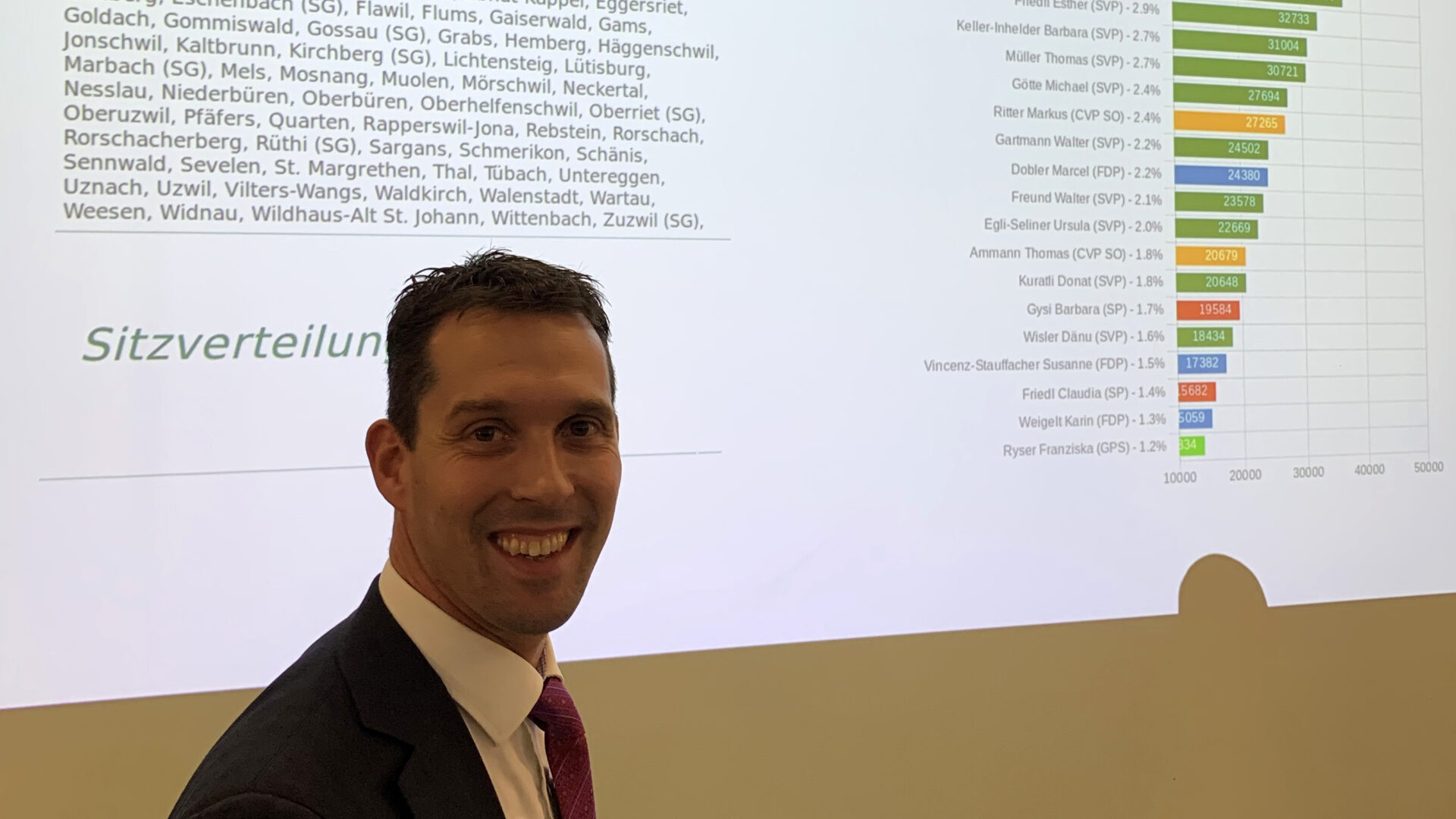

Der St. Galler Nationalrat Michael Götte (SVP) fordert ausserdem eine härtere Bestrafung für Attacken auf die Polizei. «Bei wissentlich und willentlich ausgeführten Gewalttaten mit gefährlichen Gegenständen gegen Einsatzkräfte ist zwingend eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vorzusehen.»

Nachrichtendienst soll Extremisten überwachen

Laut den bürgerlichen Mitgliedern der Sicherheitskommission scheitert die Strafverfolgung bei Gewaltextremismus heute oft an «den Einschränkungen zur Überwachung». Dem Nachrichtendienst soll deshalb künftig erlaubt werden, nach Aufrufen zu gewaltorientierten Demonstrationen «gewalttätige extremistische Gruppen gezielt» zu überwachen. Bisher darf er dies nur bei Verdacht auf Terrorismus, Weiterverbreitung nuklearer Waffen und Drohungen gegen «kritische Infrastrukturen» tun.

Der Berner Strafrechtsexperte Simon Huwiler weist darauf hin, dass diese Forderung nicht neu ist. «Bereits im Rahmen der laufenden Revision des Nachrichtendienstgesetzes ist eine Ausweitung der Überwachungsbefugnisse im Zusammenhang mit gewalttätig-extremistischen Aktivitäten vorgesehen.»

Gesichtserkennung mit und ohne KI

Um die vermummten Gewalttäter und Gewalttäterinnen künftig doch noch zu identifizieren, soll in Zukunft auch KI-Gesichtserkennung eingesetzt werden. Reto Nause verspricht sich davon bei «Ereignissen mit Gewaltpotenzial» eine «präventive Wirkung». Straftäter könnten so leichter identifiziert werden. An einer weiteren Medienkonferenz fordert die Berner Mitte-Grossrätin Milena Daphinoff zudem die Ausbildung von sogenannten Super-Recognizern. Das speziell auf Gesichtserkennung geschulte Personal soll künftig bekannte Gewalttäter schon auf dem Weg zur Kundgebung identifizieren, damit diese angehalten werden können.

Laut dem Strafrechtsexperten Huwiler ist in der Schweiz heute nur der gezielte Gesichtsbildabgleich nach konkreten Straftaten erlaubt, etwa wenn es darum geht, Tatverdächtige anhand von vorhandenem Bildmaterial konkret zu identifizieren. Für eine flächendeckende Echtzeit-Gesichtserkennung an Demonstrationen, d. h. im öffentlichen Raum, wie sie zurzeit lediglich «in autoritären Staaten» praktiziert werde, fehle in der Schweiz die gesetzliche Grundlage.

Teilnehmende und Gemeinden sollen für Schäden belangt werden

Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli (TG) forderte, dass Behörden auf das Vermögen von Teilnehmenden gewalttätiger, unbewilligter Kundgebungen zugreifen können sollen, um damit Schäden zu begleichen. An der Medienkonferenz der Mitte fordern Vertreter des Kantons- und Stadtparlaments die Bildung eines Härtefonds für betroffene Gewerbetreibende. Die Gemeinden sollen sich entsprechend der Anzahl Demonstrationen auf ihrem Gebiet beteiligen, fordert Grossrätin Milena Daphinoff. Ob der Kanton die Stadt notfalls zwingen kann, den Fonds zu äufnen, «soll geprüft werden», sagte Nationalrat Reto Nause.

48 statt 24 Stunden Haft

Nach geltendem Recht kann die Polizei heute Personen, die im Rahmen einer Demonstration angehalten werden, höchstens 24 Stunden lang vorläufig festnehmen. Viel zu kurz, findet der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen (FDP). «Diese Frist ist nicht mehr zeitgemäss. Um die Verdunklungsgefahr zu verhindern, Beweise zu sichern und Straftaten nachzuweisen, braucht es in der heutigen, digitalen Welt mehr Zeit.» Wasserfallen verlangt eine Verdoppelung der Frist auf 48 Stunden. Davon erhofft er sich auch eine «gesellschaftliche Komponente»: Wer am Samstag an einer Demonstration festgenommen werde, würde so am Montag bei der Arbeit oder in der Vorlesung fehlen.

Strafrechtsexperte Simon Huwiler hingegen weist darauf hin, dass der präventive polizeiliche Gewahrsam nach kantonalem Polizeigesetz nur so lange dauern dürfe, wie die Gefahr bestehe, dass die festgenommene Person an weiteren Ausschreitungen teilnehme.

Eine Ausdehnung dieses präventiven Freiheitsentzugs von 24 auf 48 Stunden ginge, so Huwiler, «klar über den Zweck der Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit der konkreten Demonstration hinaus» und hätte überwiegend strafenden Charakter. Dies sei mit der Zielrichtung eines auf Gefahrenabwehr ausgerichteten Polizeigesetzes nicht vereinbar. Zudem erscheine eine Verlängerung der vorläufigen Festnahme nach der Strafprozessordnung von derzeit 24 auf 48 Stunden «nicht notwendig», da die Polizei schon heute bei einem konkreten Tatverdacht eine Person nicht freilassen müsse, sondern der Staatsanwaltschaft zuführen könne.

SVP spricht von «Terrorzellen» und fordert Verbot der Antifa

SVP-Grossrat Thomas Fuchs fordert derweil im Berner Kantonsparlament ein Verbotsverfahren gegen Organisationen wie die Antifa und den Schwarzen Block. Die SVP wirft der Stadt Bern vor, diese «Terrorzellen» zu dulden. SVP-Grossrätin Sandra Schneider verlangt vom Regierungsrat zudem, dass die Jahrespauschale, welche die Stadt Bern für die Leistungen der Kantonspolizei entrichtet, von derzeit rund 30 Millionen Franken auf mindestens 60 Millionen Franken erhöht wird.