Kampf gegen Autoposer in Rorschach und anderswo: Was macht jetzt eigentlich der Bundesrat?

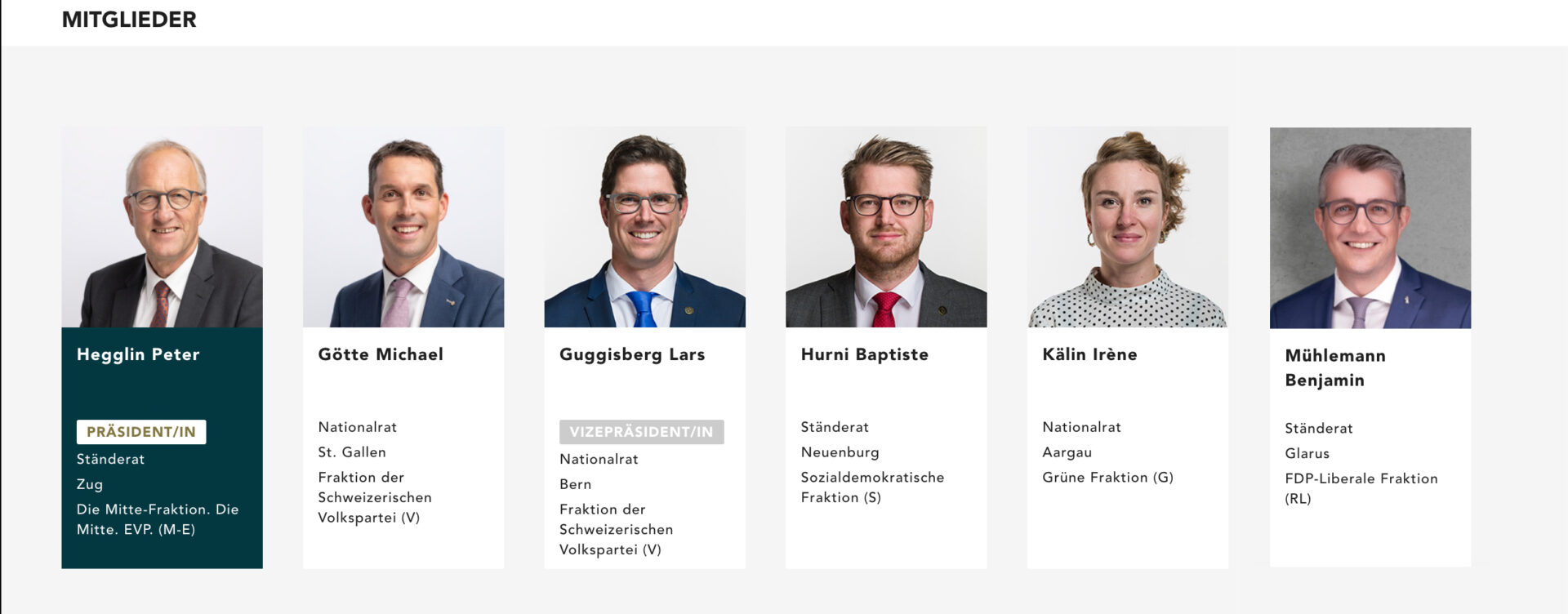

Der Unmut über Autoposer nimmt zu. In Rorschach etwa gab es eine Demonstration, die Grünen fordern die Kantonsregierung mit einer Petition zum Handeln auf. Einstweilen wollte SVP-Nationalrat Michael Götte vom Bundesrat wissen, was er in dieser Sache unternimmt. Dieser nennt einen Zeitplan.

Die Geduld der Anwohnerinnen und Anwohner ist erschöpft: In der Region Rorschach wächst der Ärger über Autofahrer, die mit PS-starken Boliden auf Spassfahrt sind und absichtlich Lärm verursachen. Der Rorschacher Stadtpräsident Robert Raths (FDP) ist selber mit Vespa und Warnweste unterwegs, um die Autoposer zur Rede zu stellen. Manche Rorschacher sahen sich schon zur Selbstjustiz gezwungen. Das führte so weit, dass sich die Polizei im städtischen Mitteilungsblatt zu Wort meldete. «Wer Autos mit Lebensmitteln oder Mehlsäcken bewirft, gefährdet die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden», warnte Hanspeter Krüsi, Kommunikationschef der Kantonspolizei St.Gallen.

Im Mai demonstrierten mehrere hundert Personen in Rorschach gegen die Autoposer, vergangene Woche reichten die Grünen eine Petition ein und forderten die Regierung zu sofortigem Handeln auf. Die Petition verlangt noch stärkere Polizeikontrollen und einen Pilotversuch mit Lärmblitzern.

Auch der Bundesrat wurde in der Petition scharf kritisiert: Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) verhindere nach wie vor, dass Autoposer mittels Lärmblitzern gebüsst werden könnten. Sprich: Autoposer können bisher nur dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die Polizei sie in flagranti erwischt. Die St.Galler Regierung solle beim Bundesrat Druck machen, damit dieser den breiten Einsatz von Lärmblitzern gegen Autoposer ermögliche, so die Grünen.

Kein Geld aus Bern für intensivere Kontrollen

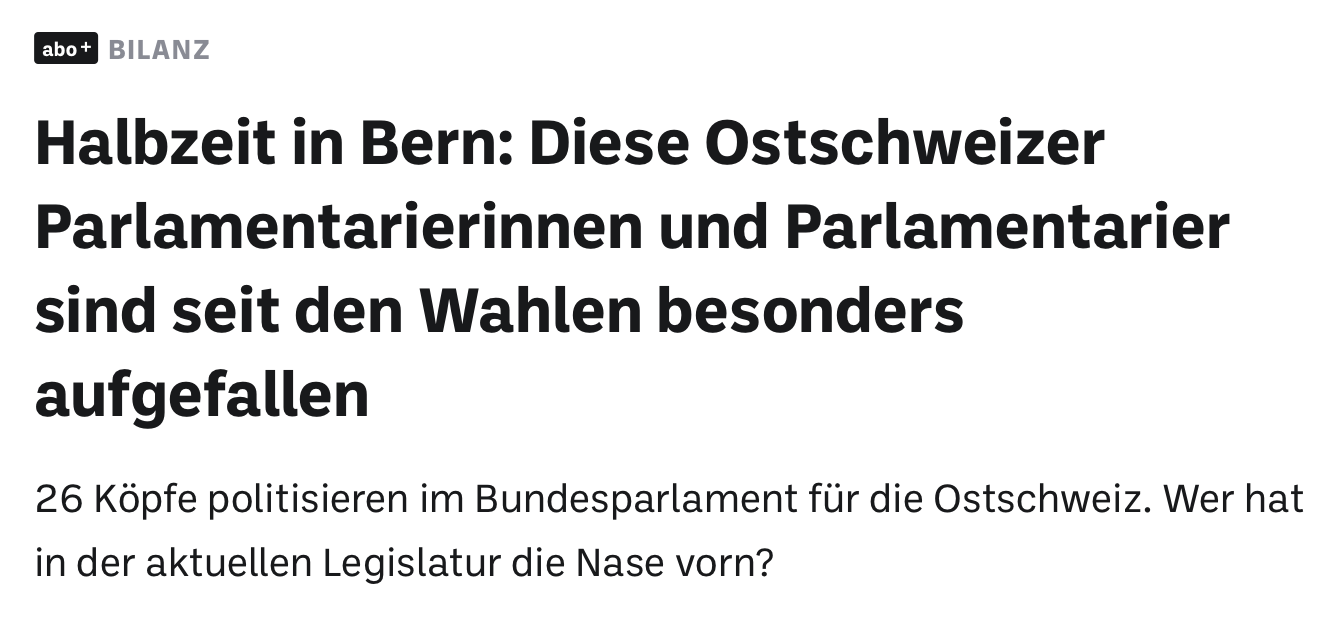

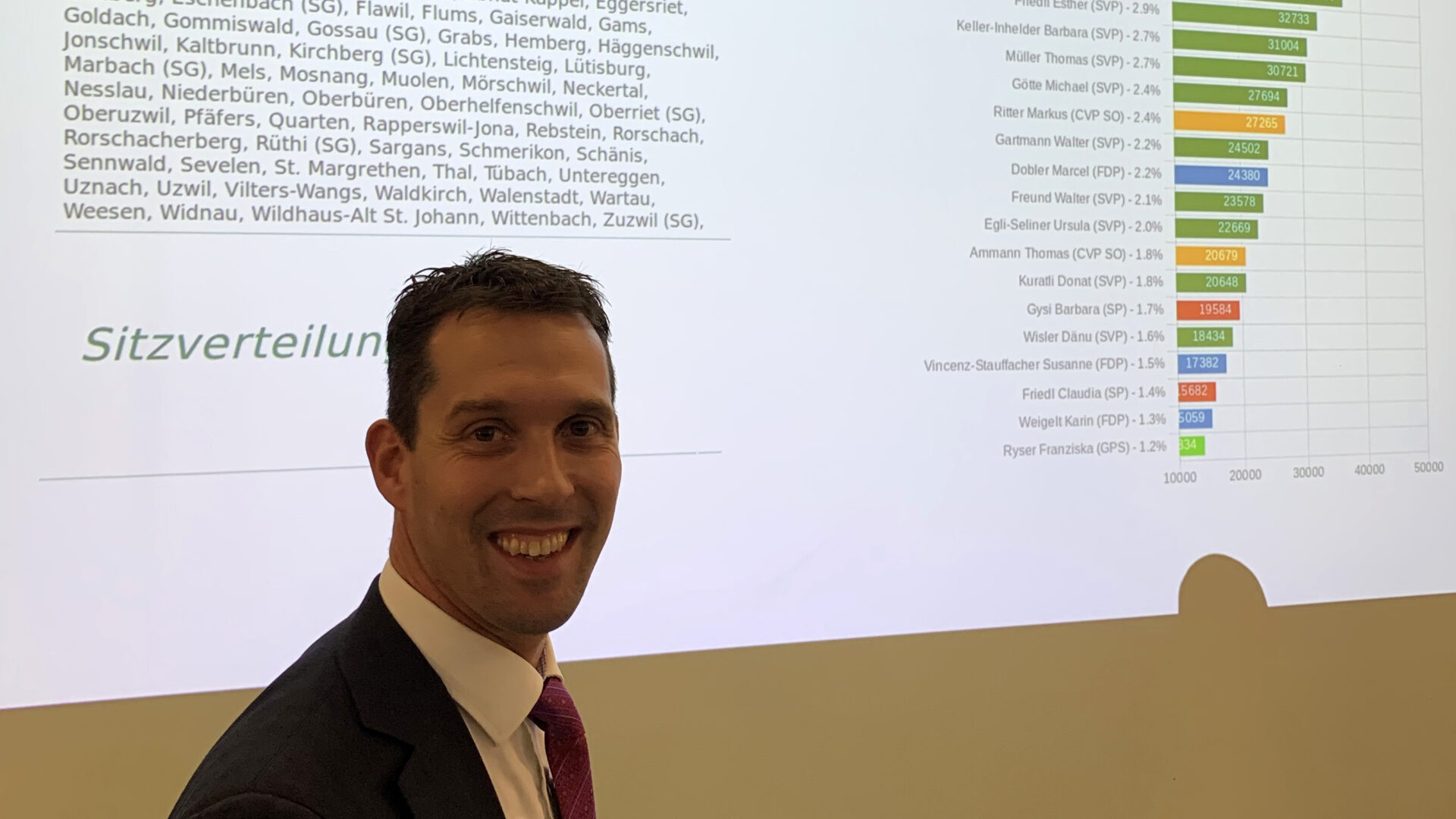

Das Problem betrifft bei Weitem nicht nur Rorschach. Seit Jahren diskutiert auch das Bundesparlament über das Thema. Michael Götte, SVP-Nationalrat und Tübacher Gemeindepräsident, stellte in der vergangenen Sommersession Fragen an den Bundesrat. Autoposer beeinträchtigten mit ihren regelmässigen Lärmüberschreitungen das gemeinschaftliche Zusammenleben, schrieb Götte. Und er wollte wissen, welche Optionen der Bundesrat sehe, um Kantone und Gemeinden bei der Durchsetzung der Lärmvorschriften zu unterstützen.

Der Bundesrat schreibt in seiner Antwort, er habe letzten Herbst im Auftrag des Parlaments die Anpassung von Rechtsgrundlagen beschlossen, «um übermässigen Fahrzeuglärm einfacher und wirksamer sanktionieren zu können». Die Einführung einer Bundesfinanzierung für intensivere Verkehrslärmkontrollen sei in der Vernehmlassung jedoch abgelehnt worden.

Für den Einsatz von Lärmblitzern und das Verteilen von Bussen aufgrund der Aufzeichnungen solcher Geräte gibt der Bundesrat noch kein grünes Licht: Das Bundesamt für Strassen und das Bundesamt für Umwelt arbeiten aktuell an einem Bericht hierzu. «Über das weitere Vorgehen wird der Bundesrat voraussichtlich Ende Jahr entscheiden», heisst es in der Antwort auf Göttes Frage.

Lärmblitzer in Genf erfolgreich getestet

Das Zögern des Bundesrats bei den Lärmblitzern hatte schon im letzten Herbst Kritik ausgelöst. Denn ein Pilotprojekt in Genf war erfolgreich verlaufen, wie auch die Landesregierung einräumte. Die nötigen Gesetzesgrundlagen zu erarbeiten, sei aber komplex. Unter anderem schrieb der Bundesrat, in den Autos gebe es ja bislang keine Anzeige, an welcher man die Überschreitung eines Lärmgrenzwerts erkennen könne –ein Argument, das im Parlament auch die SVP vorgebracht hatte.

Der Genfer Baudirektor Antonio Hodgers (Grüne) kritisierte die Haltung des Bundesrats als «absurd». Die Technologie habe ihren Praxistest bestanden. Eingesetzt wurde sie inzwischen auch in Baselland, zudem kündigte die Stadt Zürich im April einen Pilotversuch an.

Zu den Verschärfungen, die der Bundesrat bisher beschlossen hat, gehört, dass es neu ausdrücklich verboten ist, unnötigen Lärm mit Auspuffanlagen zu erzeugen. Zudem wurde etwa die Busse für das unnötige Laufenlassen des Motors von 60 auf 80 Franken erhöht. Aber auch hier gilt: Die Polizei muss die Fehlbaren direkt erwischen.